- 2023/03/06

- 2024/04/11

【AR×教育】学校教育に変革を起こすARの活用法とは?メリットや事例も紹介

最近、教育現場で注目を集めているAR技術。

AR技術を活用することで、従来の教材よりもリアルな学習体験が提供できるため、学習効果の向上が期待できます。

当記事では、学校教育における具体的なAR技術の活用方法や、そのメリットについて紹介しています。

目次

1.ARとは

ARは「Augmented Reality」の略で、日本語では「拡張現実」と訳します。ARはスマートフォンやタブレット、スマートグラスなどを通じて、現実世界の映像にデジタル情報を加えるもの。つまり、デジタル情報を組み合わせることで、現実世界を拡張する技術のことです。

スマートフォンやARグラスをはじめとしたデバイスが進化し、GPSやカメラを利用した高度な情報処理が可能になったことから発展した技術だといえます。

ARが実現する仕組みは「ロケーション(位置情報)ベース」「ビジョン(画像)ベース」の2種類に分かれます。

1-1.ロケーション(位置情報)ベース

デバイスに搭載されているGPSや磁気センサー、加速度センサーから情報を認識し、デジタルコンテンツを表示させる方法です。

AR技術を使った代表的なゲーム「Pokémon GO」で、街中の特定の場所に行くとキャラクターを発見できるのは、この機能を使っているからです。

1-2.ビジョン(画像)ベース

画像や物体、空間の情報を認識して、デジタルコンテンツを表示させるARです。教育分野では、こちらの仕組みを活用することの方が多いでしょう。

ビジョンベースはさらに2種類に分けられ、目印を認識するARが「マーカー型」、空間や物体そのものを認識するARが「マーカーレス型」です。

| マーカー型 | マーカーレス型 |

| マーカー(目印)となる図形や画像を読み取ると、デジタルコンテンツが表示されます。マーカーさえ用意できれば、好きな場所に表示できるのがメリット。 | 空間や物体の情報を認識して、特定の物体・景色・施設などにデジタルコンテンツを表示させます。空間や物体を読み込む計算が必要であるため、マーカー型より高度な技術が必要。 |

2.学校教育にARを活用するメリット

学校教育にAR技術を活用することで、以下のようなメリットがあります。

- 立体図を表示し、視覚的に理解

- 学習意欲の向上

- 場所・時間を問わずに何度でも学習できる

- 特別な機器がなくても体験できる

2-1.立体図を表示し、視覚的に理解

AR技術を活用することで、紙ベースの教材や動画教材に比べ、3DCGのリアルな映像を提供することができます。

例えば、生物の内部構造をARで見た場合、従来の図解よりも、より具体的に理解することができます。

2-2.学習意欲の向上

従来の教育では先生からの指導による座学で、生徒・学生からみると受動的なものになってしまいがちです。

AR技術を活用することで、授業が面白く、生徒・学生の興味を引けるものとなり、生徒・学生の能動的かつ実践的な学習を促進できます。また、実際に操作することで、学習意欲が向上するという効果も期待できます。

2-3.場所・時間を問わず何度でも学習できる

ビジョンベースのAR機能を活用すれば、学習時間や場所を問わずAR学習ができます。授業だけでなく、自宅での予習・復習を行うことができ、学習内容の定着も見込めるでしょう。

2-4.特別な機器がなくても体験できる

ARは、スマートフォンで体験できるので、特別な機器を必要としません。(※アプリによっては、専用機器を使っていただく場合があります)

VRの場合はVRヘッドセットやVRゴーグルが必要ですが、ARはより気軽に体験できるのが魅力です。

3.学校教育にARを活用する上での課題

学校教育にARを活用する上での課題としては、以下のようなものが挙げられます。

- 教育現場でのAR技術の導入や運用ノウハウが不足していること

- AR技術を活用するために初期費用がかかること

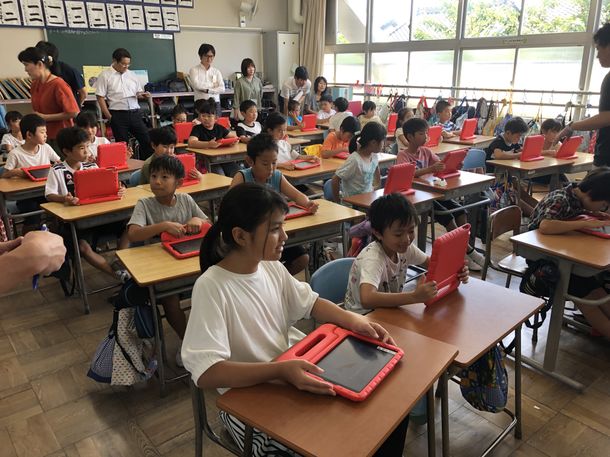

しかし、現在の教育現場では生徒一人ひとりにタブレットが支給されるなど、IT学習が進みつつあります。今後、5G・6Gといった通信技術が発展していく中、AR技術を活用した教育の事例も増えていくことが見込めます。

4.学校教育の現場で使えるARサービス・アプリ

ここからは、学校教育の現場で使えるARサービス・アプリをご紹介します。

- 教科書AR

- AR教育アプリ「zSpace」

- 星座早見AR

4-1.教科書AR

教科書を出版している「東京書籍」は、ARと教科書を連動した「教科書AR」を提供しています。教科書の紙面にスマートフォンやタブレット端末をかざすと、追加情報や映像、3DCGコンテンツを見ることができます。

学習者の理解度向上を目的に開発されたサービスで、紙とデジタルを組み合わせたハイブリット教科書として、学校で導入されています。

▶︎▶︎教科書AR 公式サイトはこちら

4-2.AR教育アプリ「zSpace」

アメリカ発のAR技術を活用した教育アプリです。このアプリを使うことで、3DCGの実験器具を操作したり、メカをパーツごとに分解して観察したりできます。

また、生物や惑星などの立体映像を見ることも可能。現在「zSpace」は日本でも導入が進んでおり、小学校から大学まで幅広い教育現場で活用されています。

▶︎▶︎zSpace 公式サイトはこちら

4-3.星座早見AR

教育出版が提供している「星座早見AR」は、星空にスマートフォンカメラを向けるとその方位にある星座の名前や位置を教えてくれます。

教科書での学びとは異なり、実際の空と見比べながら体感的に星座を観察できます。星座に関するクイズもあるので、楽しみながら学ぶことができます。

▶︎▶︎星座早見AR 公式サイトはこちら

5.学校教育のAR活用事例

最後に、学校でのAR活用事例を見ていきましょう。

- 桑名市立益世小学校

- 和歌山大学教育学部附属中学校

- 聖学院 中学校・高等学校

5-1.桑名市立益世小学校

AVR Japan株式会社と桑名市教育委員会は、桑名市立益世小学校において、世界最先端のAR/VRテクノロジー「Creator AVR」を利用した理科の授業を実施。

バッタや蝶などを3DCGモデル化し、身体の仕組みや生態をわかりやすく解説しました。

5-2.和歌山大学教育学部附属中学校

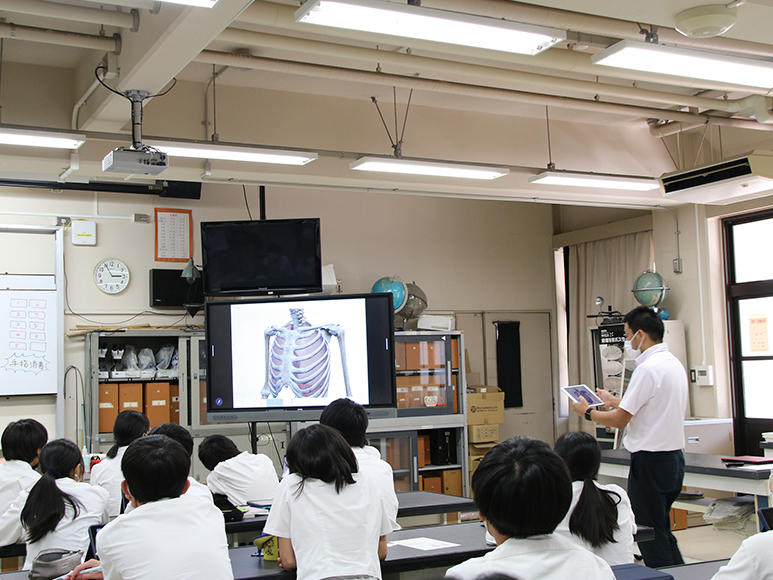

和歌山大学教育学部附属中学校では、理科の授業でAR技術を活用。「肺のつくり」をテーマにした授業で、人体の3DモデルをARで閲覧できる「ヒューマン・アナトミー・アトラス2023」を活用し、一人の生徒が操作している3DCG人体データを、電子黒板に表示して学級全体に共有しました。

このARアプリでは、詳しく見たい部分を拡大したり、肋骨を取った場合の肺の全体像を見たりするなど、教科書だけの学習ではわからない部分もリアルに学習することができました。

5-3.聖学院 中学校・高等学校

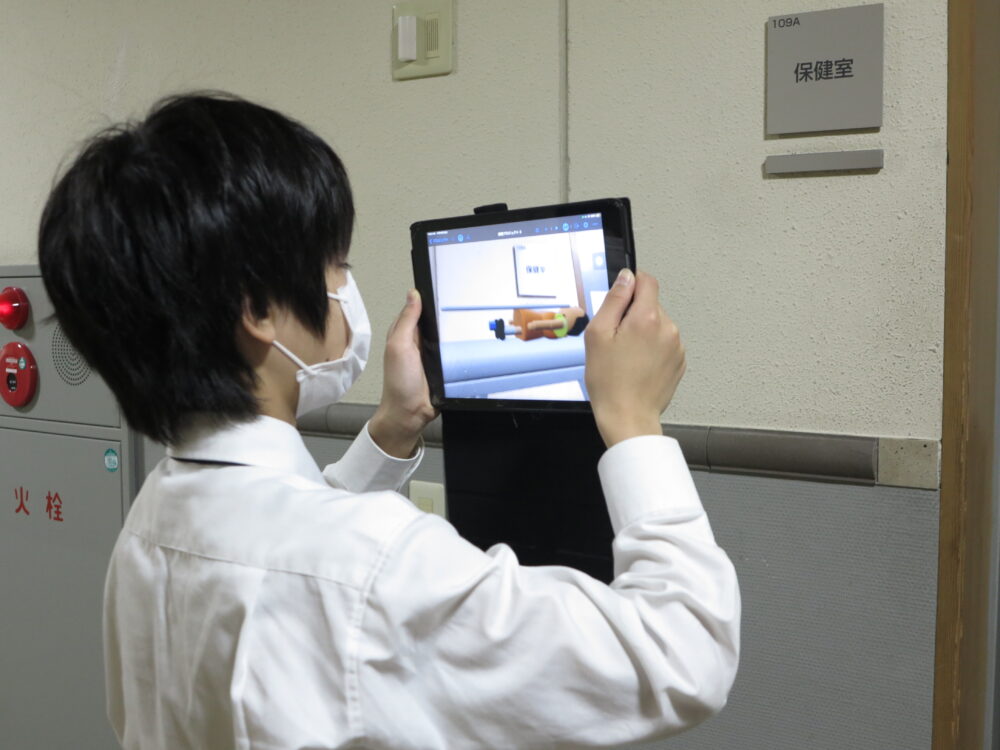

最後にご紹介するのは、切り口の異なるARの活用事例です。聖学院中学校では、一年生の理科の授業で生徒たちがマーカー型ARシステムを作るという実践学習を行いました。

校内の施設や教室の表札をマーカーとし、タブレットで読み込むことで3DCGモデルが出現します。生徒たち自身が立体画像を作り、実験を行い、ARの仕組みを理解することで、今後の社会におけるARシステムの可能性を考える機会となりました。

6.まとめ

学習効果を高めるとして、経験学習・探究学習など、実践型の学びが注目されていますが、ARはこうした学習スタイルに非常にマッチした技術です。

VRtipsを運営しているリプロネクストでは、AR/VRを活用した学習コンテンツの企画・開発を行っています。「企画やアイデアを相談したい」「こんなことは実現できるのか」など、お気軽にご相談ください。