- 2022/08/01

- 2024/04/11

実写バーチャルツアーの作り方は?撮影&制作の流れを紹介

オンライン上での工場・学校見学や、住宅の内覧など、様々なシーンで活用されている「バーチャルツアー」。

コロナ禍で移動に制限が加わったことにより、現地に行かずして意思決定をしたり、候補を絞る傾向にある中「その場にいるかのような体験ができる」として、注目を集めているVRサービスです。

この記事では、バーチャルツアーにはどんな種類があるのか、そして撮影や制作の流れをご紹介します。

自社で制作をお考えの方や、導入を検討されている方はぜひご覧ください。

目次

1.実写バーチャルツアーとは

「実写バーチャルツアー」とは、VR技術を活用したコンテンツで、ユーザーが自由に視点を変えて見ることができる360°映像です。

馴染みのあるものだと「Googleストリートビュー(インドアビュー)」のイメージに近く、進みたい方向へタップをすると、画面が移動し、まるで自分自身が歩いているかのような体験ができるのが特徴です。

また移動だけでなく、動画や画像・テキストを表示させることもできます。

オンラインとオフラインの融合のような、Web上だからこその表現ができるのです。

2.実写バーチャルツアーの種類

実写バーチャルツアーは、大きく分けて3つの表現方法があります。ここではまず、その種類についてご紹介していきます。

2-1.静止画バーチャルツアー

360°撮影した静止画を繋ぎ合わせて作るバーチャルツアーです。空間を上下左右じっくりと見渡したり、まるでその場を歩いているかのように巡ることができます。

また、バーチャルツアー内にボタンを掲載して動画や写真、テキストなどの情報を加えることも可能です。

2-2.動画バーチャルツアー

360°撮影した動画を活用したバーチャルツアーです。全体の流れを作り、見せたい順番に沿って紹介をすることができます。

案内人が登場しながら空間を紹介することもできるので、視聴者はその場で見学をしているかのような臨場感を味わうことができます。一方で、動画バーチャルツアーは再生スピードに合わせて進んでいくので、ユーザーのペースで細部まで見てもらいたい場合は静止画の方が向いているでしょう。

2-3.Googleストリートビュー

Googleマップに360°撮影した静止画を掲載し、オンライン上でその場にいるかのような疑似体験ができます。

Googleのサービスなので、GoogleマップはもちろんGoogleビジネスプロフィール上にも表示でき、検索経由のユーザーにも閲覧してもらいやすいのが特徴です。

3.実写バーチャルツアーの撮影の流れ

続いて、撮影の流れをご紹介いたします。上記3種類いずれのパターンでも撮影の流れは大きくは変わりません。

3-1.撮影機材を用意

まずは、撮影機材を用意しましょう。バーチャルツアーの撮影を行うには、360度撮影が可能なカメラを用意します。海外製のものから国産の製品まで、現在は様々なカメラが販売されており、特徴もそれぞれ異なるので、目的に合わせて用意しましょう。

3-2.撮影スポットの確認

撮影を始める前に、撮影スポットを確認します。特に静止画バーチャルツアーやGoogleストリートビューは、空間の広さによって押さえておくポイント数が変化します。

ポイント数の増減により撮影時間も変動するので、事前に確認をしておくことで当日スムーズに撮影ができます。

3-3.撮影を実施

事前に決めた撮影スポットを撮っていきましょう。360°撮影は、人や物などの映り込みに気をつけながら進めていく必要があります。

周囲に映ってはいけないものはないかなど、気を配りながら撮影します。

4.実写バーチャルツアー制作の流れ

続いては、撮影を終えた後の制作の流れをお伝えします。

今回は、静止画バーチャルツアーをベースに作成方法をご紹介します。

4-1.スティッチ(画像の合成作業)を実施

360°カメラで撮影した画像を合成する作業をスティッチと言います。これを行うことで、バーチャルツアーとして表示される際、上下左右の見たい方向に視線を合わせられるようになります。

バーチャルツアーの制作ソフトによっては、このスティッチ作業が必要のないものもあります。

4-2.明るさや映り込みの確認・調整

スティッチ作業が終わったらPhotoshopなどの画像編集ソフトを使い、バーチャルツアーで表示する画像を調整します。

映り込みの削除やぼかし、明るさの調整などを施します。

4-3.矢印やマップの設定

バーチャルツアーとして、ポイントから次のポイントへ移動できるよう設定を行います。

また、バーチャルツアー内にマップ(俯瞰図)を表示させる場合は、画像の制作や設定を進めます。

4-4.テキストや画像、動画などを入れる

続いて、バーチャルツアー内に埋め込みたい情報を追加していきます。

写真や動画・テキストのほか、テレビ電話やチャット機能のようなコミュニケーションを図る機能も追加できます。※追加機能は、制作するソフトによって異なります

4-5.公開

ホームページへの埋め込みなど、公開作業を行っていきます。

二次元バーコードを発行し、印刷物など公開情報を発信することも可能です。

5.実写バーチャルツアーの導入事例8選

最後に、各業界でのバーチャルツアー導入事例をご紹介します。全てVRtipsを運営する(株)リプロネクストが制作を担当しました。

- 国立印刷局

- 法務省矯正局

- 難波製作所

- 東京海洋大学

- 長岡市寺泊水族博物館

- スコッチモルト販売

- にいがた乳腺クリニック

- 専修大学

5-1.国立印刷局

私たちが日頃使う紙幣を作っている「国立印刷局」は、コロナの影響で実施できなくなってしまった工場見学をオンラインで発信したいということでバーチャルツアーを導入しました。

上記で紹介しているVR展示室は、お札の歴史や豆知識を学べる空間で、バーチャル上でもボタンをクリックしてQ&Aを楽しめたり、動画を再生して詳しい情報を見ることができます。

ホームページトップにはバーチャルツアーへ誘導するバナーが設置されており、サイトに訪れたユーザーに向けてPRしています。

■国立印刷局 バーチャルツアーページはこちら

5-2.法務省矯正局

法務省のオンライン刑務所ツアー「〜再犯防止施策を学ぼう〜刑務所バーチャルツアー」。

パソコンやスマートフォン、タブレットのブラウザからアクセスすると、刑務所内の様子や取り組みを360°見学することができます。このバーチャルツアーは、刑務所での再犯防止施策の取り組みを広く周知するための広報ツールとして導入されました。

普段は中々知ることができない刑務所内の食事の様子、医療体制、社会復帰に向けた教育活動や職業訓練の様子を学び、最後にはクイズ形式で理解を深めることができます。

■法務省矯正局 バーチャルツアーページはこちら

5-3.難波製作所

精密板金加工メーカーの「難波製作所」は、採用活動とオンライン商談での活用を目的に、バーチャルツアーを導入しています。

工場を360°紹介することで、採用面では入社検討中の方へ職場をオープンに見せ、安心感や勤務後の具体的なイメージを届けています。

また、商談シーンでは同社の設備の特徴やサービスの魅力をオンライン上でも伝えやすくなり、3件の新規受注にも繋がっています。

■難波製作所 バーチャルツアーページはこちら

5-4.東京海洋大学

コロナの影響で、オープンキャンパスに留学生を迎え入れることが難しくなったことがきっかけで、オンライン上にて学校の雰囲気を届けるべくバーチャルツアーを導入しました。

制作後は、留学生だけでなく全国から入学を検討している学生向けにも活用できるとして、ホームページに掲載されています。

移動や時間の都合でオープンキャンパスへの参加が難しい方にも、オンラインで見学気分を味わってもらうことができます。

■国立印刷局 バーチャルツアーページはこちら

5-5.長岡市寺泊水族博物館

Webサイトのリニューアルに合わせ、オンライン上で館内の雰囲気を届け、来館へと繋げたいとバーチャルツアーを公開しています。

1階、2階、ペンギン広場とフロアごとに分けて紹介しており、水槽の様子などもリアルに見られるようになっています。

Webを使った事前の情報収集が当たり前となる現代において、情報を公開することで次の行動へと促すということもできます。

■長岡市寺泊水族博物館 公式ページはこちら

5-6.スコッチモルト販売

富山県にある「三郎丸蒸留所」の動画バーチャルツアーです。

ナビゲーターとなる二人がウイスキーができるまでの過程や、蒸留所の歴史を紹介しています。バーチャルツアーで見てもらいたい順番が決まっている場合や、ストーリーを届けながら臨場感とともに紹介したい場合は動画バーチャルツアーが効果的です。

こちらはVRゴーグルとセットで、サービス契約者向けの特典として送付されています。

■スコッチモルト販売 事例詳細ページはこちら

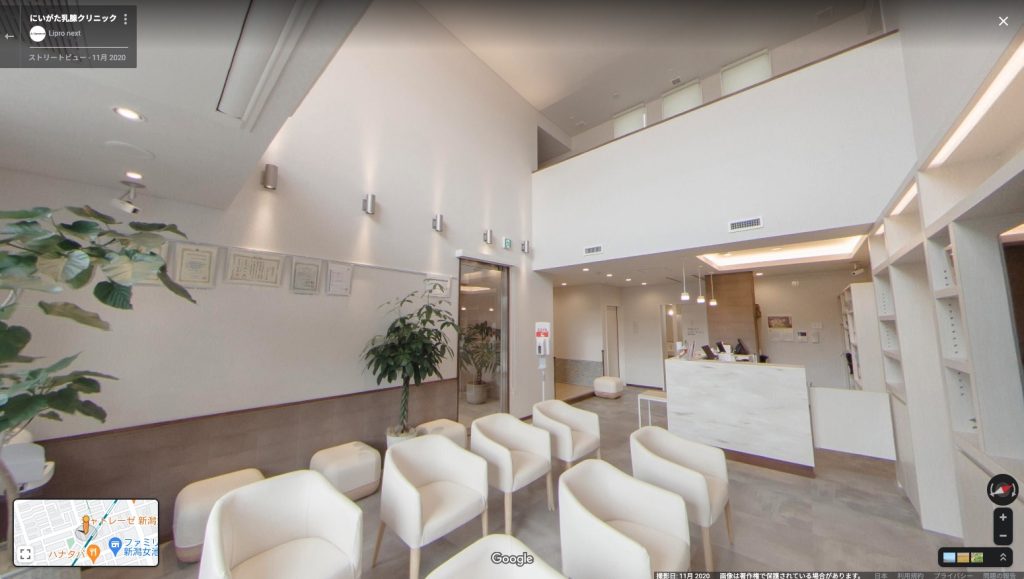

5-7.にいがた乳腺クリニック

「にいがた乳腺クリニック」は、二つの目的でGoogleストリートビューを導入しています。一つ目は、通院されている患者様が院内を把握しておけるようにという思いから。

二つ目は、初めて来院を予定している方に安心感を持ってもらいたいとの理由です。

患者様がリラックスして過ごせるよう、明るく清潔感のある空間が特徴であるため、その雰囲気をしっかりと届けています。

ホームページに埋め込むことで、サイトを訪問した方に向けて発信しています。

■にいがた乳腺クリニック Googleストリートビュー公開ページはこちら

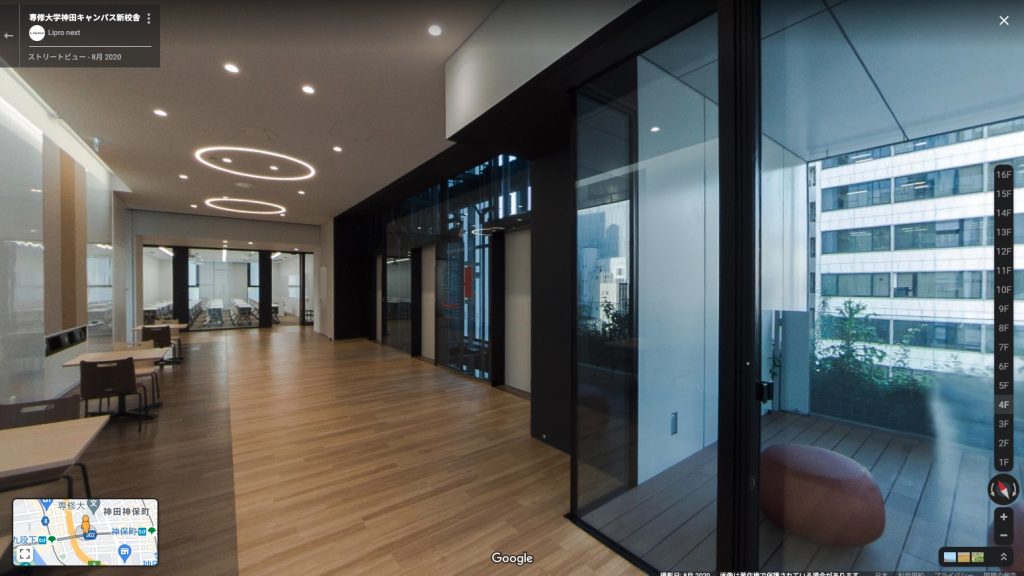

5-8.専修大学

「専修大学」は140周年記念の新校舎が完成した際にGoogleストリートビューにてバーチャルツアーを導入しました。

16階全てのフロアを紹介しており、コロナ禍で新校舎をまだ利用したことがない学生にも施設を知ってほしいとの思いで導入しています。

コロナ禍で学校のプロモーションの形もオンラインへと移行していく中、大学・専門学校ではオンライン上のオープンキャンパスとしてバーチャルツアーの導入が進んでいます。

■専修大学 事例詳細ページはこちら

6.まとめ

実写バーチャルツアーは360°カメラや編集ソフトを用意すれば、内製化することもできますが、品質や機能面の充実を図りたいのであれば、プロの制作会社に依頼することをオススメします。

オンライン上で情報を集め、意思決定を進めるという行動が浸透している今こそ、他社よりも充実した情報を届けられているかということがWebマーケティングの上で重要となります。

広報・採用・集客など、目的に応じて表現方法が幅広いので、事例を見ながら自社での活用方法を検討してみてはいかがでしょうか。

VRtipsを運営しているリプロネクストでは、バーチャルコンテンツについて企画・撮影・制作をサポートしています。「こんなコンテンツは作れるだろうか」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。