- 2023/01/25

- 2024/04/11

【医療×AR】医療現場が変わるARの活用法とは?メリットや今後の課題も

医療業界では、質の高い医療の提供や、人手不足などの課題解決に向けて最新テクノロジーの利活用が進んでいます。国内外問わず、AR/VRやメタバースを使った事例が増えており、医療業界に革命が起きつつあります。

当記事では医療×ARにフォーカスを当て、ARを医療に活用するメリットやデメリット(課題)、また活用シーンや実際の活用事例をご紹介します。

目次

1.ARとは

ARは「Augmented Reality」の略で、日本語では「拡張現実」と訳します。ARはスマートフォンやタブレット、スマートグラスなどを通じて、現実世界の映像にCGなどで作るデジタル情報を加えるもの。つまり、現実世界を拡張し、デジタルと融合させる技術のことです。

スマートフォンやARグラスをはじめとしたデバイスが進化し、GPSやカメラを利用した高度な情報処理が可能になったことから発展した技術だといえます。

ARが実現する仕組みは「ロケーション(位置情報)ベース」「ビジョン(画像)ベース」の2種類に分かれます。

1-1.ロケーション(位置情報)ベース

デバイスに搭載されているGPSや磁気センサー、加速度センサーから情報を認識し、デジタルコンテンツを表示させる方法です。

AR技術を使った代表的なゲーム「Pokémon GO」で、街中の特定の場所に行くとキャラクターを発見できるのは、この機能を使っているからです。

これらはセンサーの精度に依存しているので、人によってはコンテンツの場所がずれる、表示されないということが起こり得ます。

1-2.ビジョン(画像)ベース

画像や空間・物体の情報を認識して、デジタルコンテンツを表示させるARです。医療業界では、こちらの仕組みを活用することの方が多いでしょう。

ビジョンベースはさらに2種類に分けられ、目印を認識するARが「マーカー型」、空間や物体そのものを認識するARが「マーカーレス型」です。

| マーカー型 | マーカーレス型 |

| マーカー(目印)となる図形や画像を読み取ると、デジタルコンテンツが表示されます。マーカーさえ用意できれば、好きな場所に表示できるのがメリット。 | 空間や物体の情報を認識して、特定の物体・景色・施設などにデジタルコンテンツを表示させます。空間や物体を読み込む計算が必要であるため、マーカー型より高度な技術が必要。 |

2.医療分野でARを使うメリット

「医療でARを活用する」と聞いても、使うことで実際にどんなメリットがあるのか疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。ここでは、そのメリットについて触れていきます。

- 指導者がいなくても学習できる

- 何度も繰り返し使うことができる

- 理解促進に役立つ

2-1.指導者がいなくても学習できる

医師は人の命を預かる仕事であるため、研修医として数々の研修を経てから医療現場へ立ちます。

そこで課題となっているのが医師不足と教育者の減少ですが、課題解決の一つにAR×医療が役立ちます。

例えば、ARグラスを装着した状態で手術のシミュレーションをしながら、デバイス上に次の動作のポイントや注意点を表示することができます。これにより、指導担当の医師が不在でも予習・復習ができるでしょう。

全ての研修をARで実施することは困難ですが、一部をARに代替することで効率的に学ぶことができます。

2-2.何度も繰り返し使うことができる

対面の研修の場合、同じ内容を何度も繰り返し教えてもらうことは相手にも自分にもストレスを与えかねません。ですが人によって習得スピードは様々。そんな時にARコンテンツは自分のタイミングで利用することができるため、指導者を拘束することなく、学びを深めることができます。

また、何度も繰り返し使えるのもメリットです。学習用教材として保存しておくことで、新人が入ったタイミングで活用するなど、長期的に見て使い続けられるコンテンツになるでしょう。

2-3.理解促進に役立つ

ARでは、現実に見えているものに文字やイメージなどを重ねることができるため、理解促進に役立ちます。

具体的な例で言うと、ARグラスを装着した状態で人体模型を見るとリアルな3D映像で、臓器や骨の構造を見ることができます。模型と紙の資料を見比べて覚えるよりも、直感的なビジュアルで学習できるため、情報の定着率向上が期待できるでしょう。

3.医療分野でARを使うデメリット・課題

メリットがある一方で、ARを活用するには課題もあります。

ARだけに限りませんが、アプリや新たなデジタルコンテンツの開発には時間とコストがかかります。さらにARグラスのような専用機器を複数用意する場合は、一台十数万円程度するので予算確保が必要でしょう。

ですが、最近は3DCGモデルを簡単に作れる技術が発達してきており、近い未来には大幅にコストダウンできる可能性もあります。また、一度制作すれば半永久的に使用できるので、長期的にはメリットの多いコンテンツと言えるでしょう。

4.医療分野でのAR活用シーン

ここでは、医療現場のどんなシーンでARが使われるのかを紹介します。

- 手術シミュレーションでの活用

- 研修での活用

- 診察での活用

- リハビリでの活用

4-1.手術シミュレーションでの活用

ARは手術を行う医師の事前準備として、手術のシミュレーションに利用されます。

例えば患者のCTデータを3Dモデル化してARグラスで確認することで、臓器の位置関係がイメージしやすくなったり、複数の医師で情報共有がしやすくなったりします。

4-2.研修での活用

「メリット」の項目でもお伝えしたように、学習や研修のシーンでもARが役立ちます。

ARグラスを装着して人体模型を見ることで、臓器の位置と仕組みをビジュアル形式で学習したり、先輩医師のオペの様子を動画で映しながら、手元を動かして練習できたりと目的に合わせた教材として使用できます。

4-3.診察での活用

診察でもAR技術を使えます。例えば、治療の過程や治療後のイメージは言葉や文面だけだと伝わりにくく、患者側が不安に感じてしまうこともあります。そこで、患部をデバイスで映し出しながら、デジタルデータとして治療の様子を見せることで、患者の理解を深めることができます。

相互に安心した状態で、治療へと取り組むことができるでしょう。

4-4.リハビリでの活用

AR技術を使って、楽しみながらリハビリに取り組んでもらうことが可能です。例えば、院内での歩行訓練が必要な場合、院内に特定のスポットを用意して、その場に到達するとキャラクターがクイズを出してきたり、動画が見られたりという仕組みを作ることができます。

少しゲーム性が出るだけで、億劫だったリハビリが楽しく感じられることもあるでしょう。

5.医療分野におけるAR活用事例

最後に、AR×医療の活用事例をまとめました。海外の3つの導入事例と、国内の2つの開発事例をご紹介します。

- Medical training Augmented reality

- Augmented reality for surgical education.

- Kapanu Augmented Reality Engine

- ARを用いた安全な「胸腔ドレーン挿入法」の共同研究

- ARグラスを装着し、現場を撮影しながら処置に当たる実証

5-1.Medical training Augmented reality

こちらは、医療用のAR研修コンテンツです。デバイスをかざすと、人体の組織や器官が3Dモデルとして表示されます。

薬や手術によってどのような効果が得られるのかも視覚的に見ることができるため、研修の中でその作用・効能についての理解を深めることができます。

5-2.Augmented reality for surgical education.

こちらも研修医向けコンテンツで、骨盤底の手術解剖学を教えるツールとしてARが活用されています。

ARグラスを装着すると、3DCGモデルを操作しながら手術の手順を確認できたり、3DCGモデルの隣に動画映像を流したりして、視覚+手を動かしながら学びを定着させることができます。

また、ときどき手術のポイントに関する質問も音声で流れてくるため、 参考書を解いているような感覚で体験できます。

5-3.Kapanu Augmented Reality Engine

スイスの医療系スタートアップ企業「Kapanu」は、歯科医院向けのデモ「Augmented Reality for the Future of Dentistry」を開発しました。

こちらは、患者の歯をスキャンするだけで施術後のイメージをリアルタイムに映像に反映させることができます。

医師の説明がどんなに丁寧なものでも、自分の歯に置き換えた時にどんな風になるのか不安を覚える患者も少なくないでしょう。そうした時にARを使って患者と医師の齟齬をなくすことで、安心して治療に取り組めて、効率化も図れるでしょう。

5-4.ARを用いた安全な「胸腔ドレーン挿入法」の共同研究

株式会社VR Japanと順天堂大学医学部呼吸器外科は、ARを用いた安全な「胸腔ドレーン挿入法」の共同研究を行なっています。

ARを用いて患者の胸部CTの情報をARグラスに反映。「体腔内を透視した状況」を実現し、胸腔ドレーンの安全な挿入をサポートするシステム構築の研究を進め、製品化を目指しています。

このプロジェクトの支援を募るクラウドファンディングを2022年4月〜5月に行なったところ、寄付総額は3,000万円以上に。

医療従事者はじめ、多くの方の関心、期待がかかったプロジェクトといえるでしょう。

▶︎▶︎順天堂大学 プレスリリースはこちら

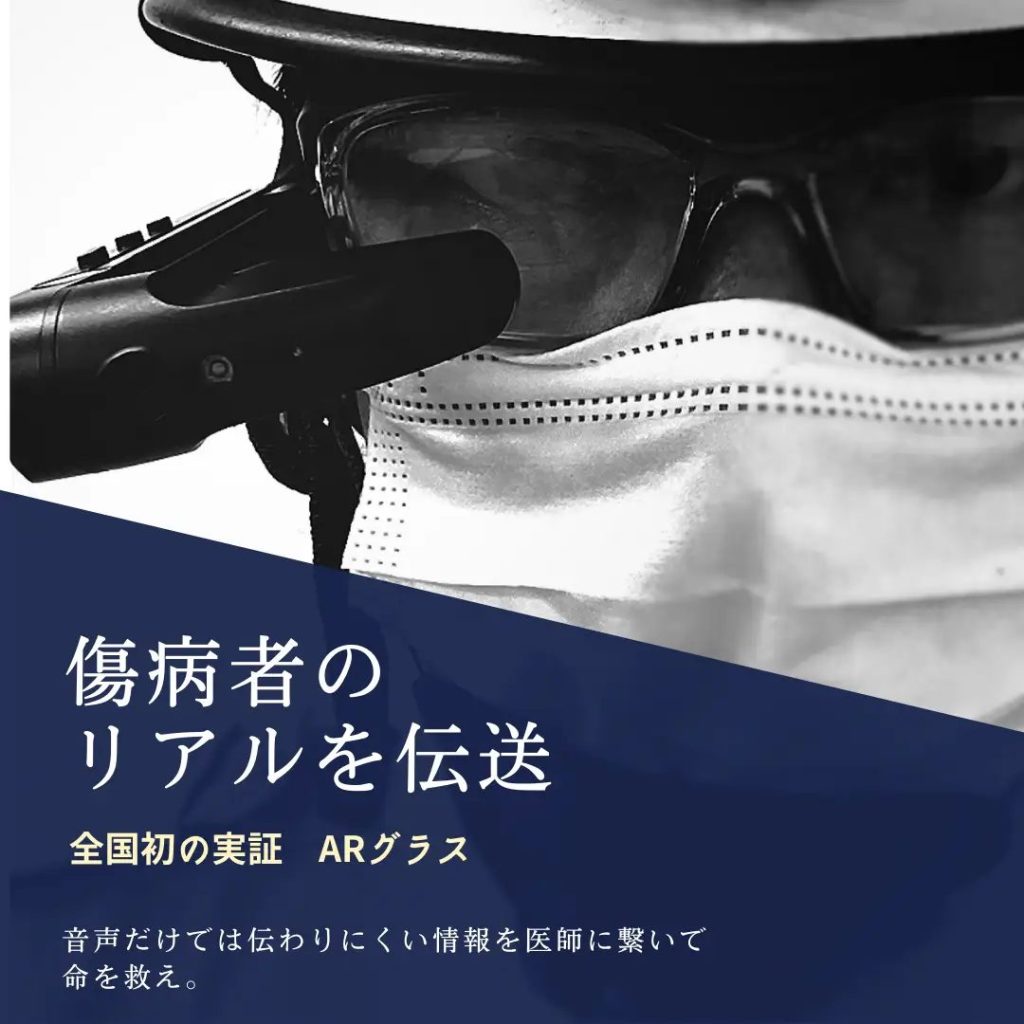

5-5.ARグラスを装着し、現場を撮影しながら処置に当たる実証

宮崎県都城市消防局は、全国で初めて救命救急士の出動時にARグラスを装着し、現場を撮影しながら処置を当たる実証を行いました。

ARグラスはビデオツールで繋がっており、救命救急士の目線の映像をリアルタイムで医師や消防局に共有。病院到着までの処置のスピード向上や、救命率の向上も期待されています。

現在は実証段階で、本格導入は検討中とのことです。

▶︎▶︎宮崎県都城市 プレスリリースはこちら

6.まとめ

ARは医療に関わる様々なシチュエーションで活用できる技術だということが、お分かりいただけたでしょう。

まだまだ活用事例は多くありませんが、今後5G/6Gと通信システムが発展していくことで、精度の高いコンテンツを実現できるようになり、国内でも活用が進んでいくことが予測されます。

医療現場の課題解決や、高度治療への貢献が期待できるAR技術から今後も目が離せません。

VRtipsを運営しているリプロネクストでは、医療分野におけるAR/VRの活用について企画から開発までサポートしています。「こんなコンテンツは作れるだろうか」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。